【今さら聞けない】ビジネスモデルとは?作り方や定番パターン、欠かせない3つの条件を詳しく解説!

「あのビジネスモデルは斬新だ」「このビジネスモデルは時代遅れだ」など、普段何気なく使うビジネスモデルという言葉。

ビジネスモデルとは、事業の収益を生み出す、新規事業開発には欠かせない仕組みです。

近年の企業は、感染症の流行や世界情勢などの影響で課題に直面しやすくなっています。

こうした状況で自社の課題を解決し、顧客ニーズに応え、プロダクトや組織を成長させていくには、分析や改善の指標となるビジネスモデルが不可欠です。

また、世界的にVUCA(※)の時代に突入していることから見ても、多くの企業にとって厳しい状況は、もう少し続く可能性が高いと考えられています。このことからも、ビジネスモデルの重要性は増していると考えてよいでしょう。

この記事では、ビジネスモデルの定番パターンから良いビジネスモデルの条件まで、具体的な事例を交えて解説します。

※VUCA

Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語。

社会やビジネスにおいて、不確実で未来の予測が難しい状況のことを指します。

目次

ビジネスモデルとは?

ビジネスモデルとは、事業開発において「価値を創造」して「顧客に価値を提供」するための設計図です。

ビジネスモデルの作り方などを身につけるには、まず「ビジネスモデルが何か?」を理解する必要があります。

この章では、ビジネスモデルの概要と、ビジネスモデルを可視化するためのフレームワーク「ビジネスモデルキャンバス」、ビジネスモデルにおける4つの要素を見ていきましょう。

ビジネスモデルとは事業開発における設計図のこと

ビジネスモデルの定義には、さまざまなものがあります。

シンプルに「儲けのための仕組み」と定義する人もいれば、カネ、モノ、ヒト全てを包括した「ビジネス全体を円滑に進めるための仕組み」と捉えている人もいます。

ビジネスモデルに関して世界的な権威である「アレックス・オスターワルダー」の著書『ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書』(※)によれば、以下のように定義されています。

(※イヴ・ピニュール共著、小山龍介翻訳)

ビジネスモデルとは、どのように価値を創造し、顧客に届けるかを論理的に記述したものである

ビジネスモデルを可視化するためのフレームワーク「ビジネスモデルキャンバス」

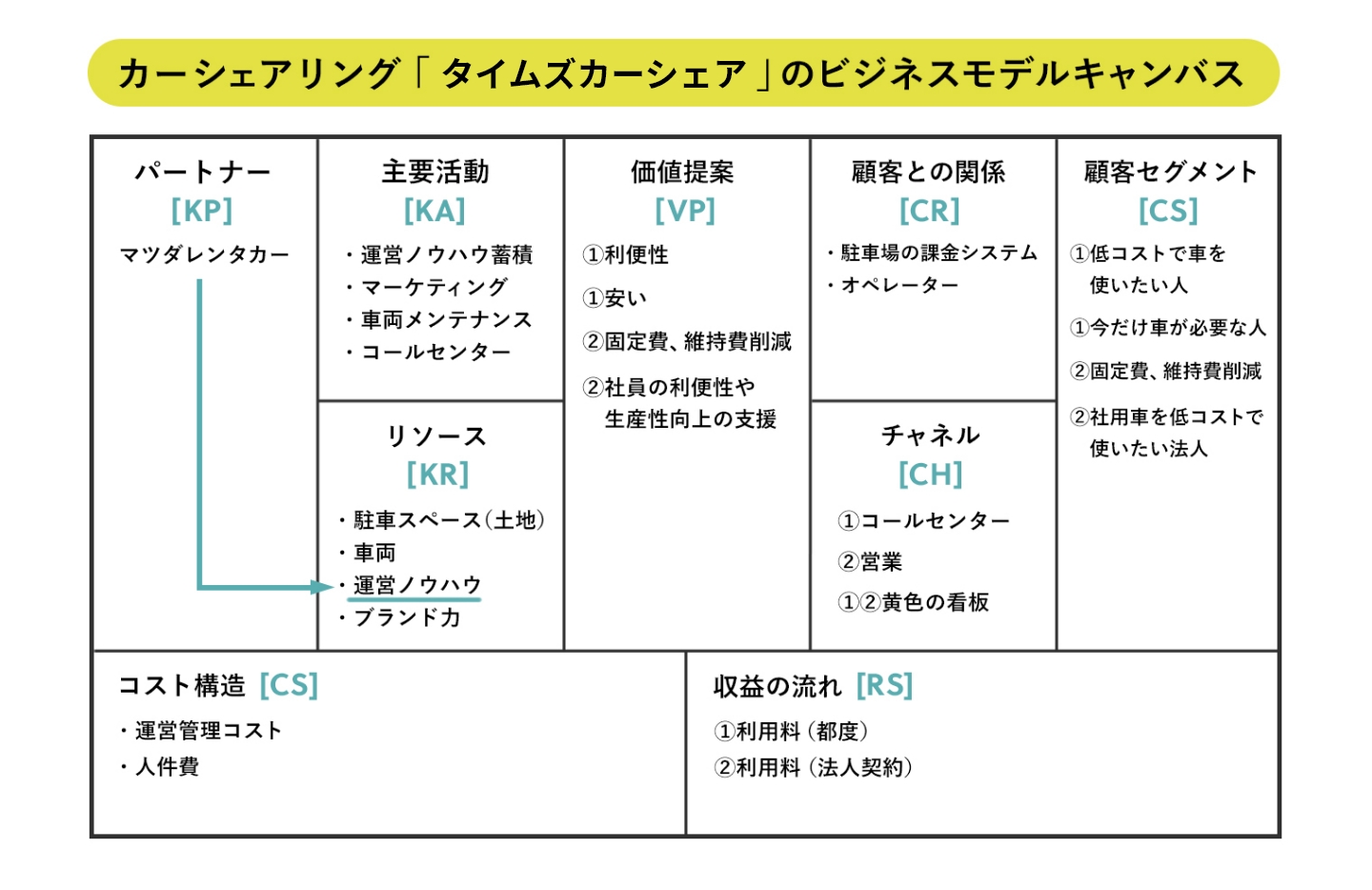

ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスモデルを可視化するための代表的なフレームワークです。

先に登場したアレックス・オスターワルダーとイヴ・ピニュールによって発案されました。

ビジネスモデルキャンバスでは、リソースやチャネル、顧客との関係など、ビジネスモデルを9つの要素に分解し、それぞれの関係性を可視化することができるため、ビジネスモデルを作る際に役立ちます。

例えば、カーシェアリングの「タイムズカーシェア」を、ビジネスモデルキャンバスのフレームワークに当てはめると以下のようになります。

- 顧客セグメント(どのような顧客に届けるか?)

⇒低コストで車を使いたい人

⇒今だけ車が必要な人

⇒固定費、維持費削減

⇒社用車を低コストで使いたい法人 - 価値提案(どのような悩みを解決するか?どのようなニーズに応えるか?)

⇒利便性

⇒安さ

⇒固定費や維持費の削減

⇒社員の利便性や生活向上の支援 - チャネル(販路、どのように届けるか?)

⇒コールセンター

⇒営業

⇒看板による宣伝 - 顧客との関係(どのように関係構築するか?)

⇒駐車場の課金システム

⇒オペレーター - 収益の流れ(どこでマネタイズポイントをつくるか?)

⇒利用料(都度)

⇒利用料(法人契約) - リソース(どのようなリソースが必要か?)

⇒駐車スペース

⇒車両

⇒運営ノウハウ

⇒ブランド力 - 主要活動(どのような活動を実行すべきか?)

⇒運営ノウハウ蓄積

⇒マーケティング

⇒車両メンテナンス

⇒コールセンター - パートナー(どのようなパートナーが必要か?)

⇒レンタカー会社 - コスト構造(事業にどれだけのコストがかかっているか?)

⇒運営管理コスト

⇒人件費

上記の図を見ると、マツダレンタカーとパートナーシップを組むことで、マツダレンタカーが積み上げてきた運営ノウハウを学べることが分かります。

このように、ビジネスモデルキャンパスを作成することで自社ビジネスの運営のコツや、成長のきっかけとなるものが見えてくるようになります。

■参考記事:ビジネスモデルキャンバスについて詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご参照ください!

ビジネスモデルキャンバスとは?事業の成功に欠かせないフレームワークを解説!作成のポイントも紹介

■関連記事:その他のフレームワークについては以下の記事で詳しく説明しています。こちらの記事もぜひご覧ください!

新規事業のアイデア創出のための5つの型とフレームワークを徹底解説!

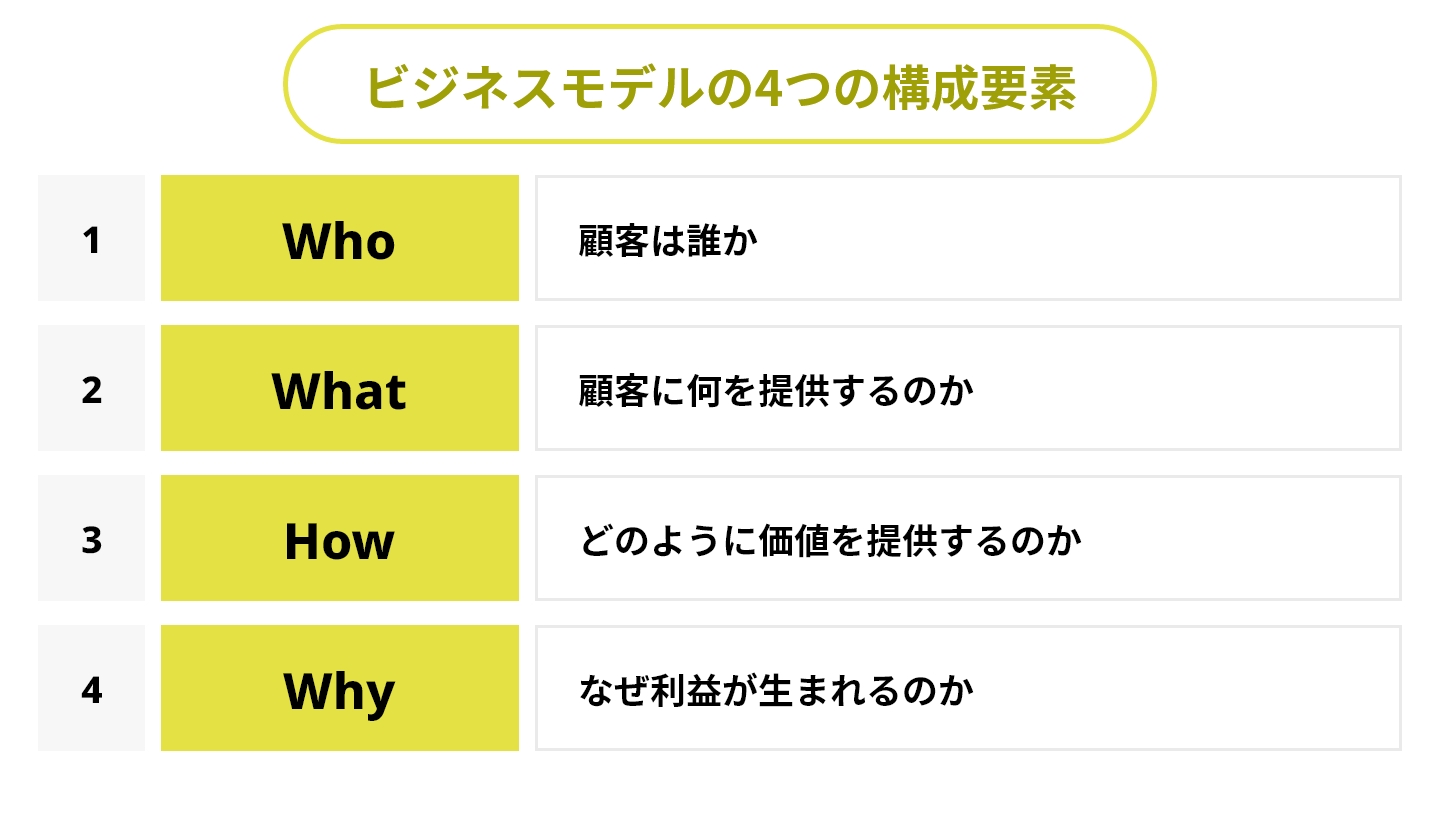

ビジネスモデルは4つの要素で構成される

ビジネスモデルは、主に以下の4つの要素から構成されています。

それぞれの要素について、順番に見ていきましょう。

1. Who(顧客は誰か)

ビジネスモデルにおける、価値を提供したい顧客を明確にします。

ビジネスモデルでは、ターゲットである顧客を明確にすることが不可欠です。

既存の顕在的な顧客だけではなく、潜在的な顧客についても想定することが重要になります。

2. What(顧客に何を提供するのか)

Whoで設定した顧客に対して、どのような価値を提供するのかを考えます。

顧客の立場に立って、どのような価値をターゲットに提供することができるのか考えることが重要です。

3. How(どのように価値を提供するのか)

Whatで設定した価値を、どのように顧客に提供するかを検討します。

どのようにターゲットへ価値を届けるか、手段や方法を考えていきます。

4. Why(なぜ利益が生まれるのか)

顧客、提供価値、提供方法を考えたら、それらがビジネスの中でどのように利益につなげるかまで考えることが必要です。

ターゲットや価値、提供方法を考えても、それが収益につながらなければビジネスモデルとしては不完全です。

考えた価値や方法で、なぜ収益につながるのか、どう収益につなげるのかを明確にすることが重要になります。

この4つの要素は「3W1H」とも呼ばれ、ビジネスモデルを大まかに整理したいときに役立つフレームワークとして活用されています。

4要素を書き出すことで、ビジネスモデルの根幹がクリアになります。

■関連記事:新たなビジネスモデルを考案する際のアプローチについて、こちらの記事もぜひご覧ください!

【成功する新規事業の秘訣とは?】アーリーアダプターを活用したアプローチ方法

ビジネスモデルを作成する3つのメリット

ビジネスモデルを考えるメリットとしては、主に以下の3つの点が挙げられます。

1. 事業への理解を深めることができる

ビジネスモデルを作成する1つ目のメリットは、事業への理解を深めることができることです。

ビジネスモデルを考えるとき、まずは自社の事業の内容の分析を行います。

競合他社と差別化するために、競合他社の調査や分析をするとともに、さらに多角的な視点で自社を分析することが必要です。

ビジネスモデルを決める過程で自社の分析を重ねることにより、自社への理解が進み、事業内容について詳しくなることができるのです。

2. ビジネス上の問題点を発見しやすくなる

ビジネスモデルを作成する2つ目のメリットは、ビジネス上の問題点を発見しやすくなることです。

先述したように、ビジネスモデルは「価値を創造」して「顧客に価値を提供」するための設計図です。

そしてビジネスモデルを作成することは、価値を収益につなげるための構造を設計していく作業となります。

そのため、ビジネスモデルを作成する工程を経ることにより、現在の収益構造のどこに問題点があるのかを洗い出し、対処することが可能になるのです。

3. 事業の原点を振り返ることができる

ビジネスモデルを作成する3つ目のメリットは、事業の原点を振り返ることができることです。

事業の拡大していく中では、トラブルが生じたり、方向性が分からなくなってしまったりした場合もあるでしょう。

そのようなときに、ビジネスの設計図であるビジネスモデルを振り返ることで、原点に立ち返り解決の糸口を見つけていくことが可能になります。

ビジネスモデルの定番6パターン

ビジネスモデルには定番のパターンがあります。

今までの歴史の中で生み出されたそのパターンは、細分化すれば数十種類にも及びますが、

ここでは、身近に見かける機会が多く、実感として理解しやすい6つのパターンを紹介します。

どのモデルパターンも、

「どんな価値を創造し」

「どのように価値を提供している」

のかに着目しながら見てみましょう。

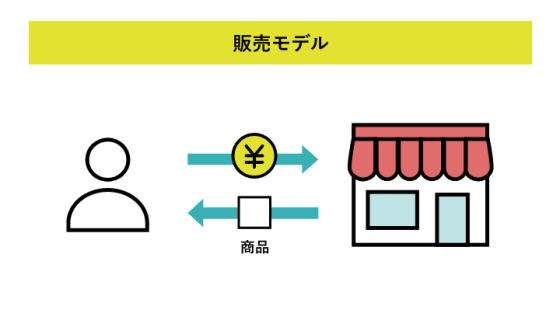

1. 販売モデル

販売モデルは、商品を作って売るという、最もシンプルなモデルです。

身近なところでいくつも例を見つけることができるので、イメージもしやすいでしょう。

シンプルであるがゆえに、商品の質の高さが重要です。

販売モデルの例

先述の4つの要素に当てはめると、販売モデルは一例として以下のように表せます。

- Who:

自社の商品・サービスにおける「安さ」「便利さ」「おいしさ」に興味を持つ顧客 - What:

自社の商品、サービス - How:

自社で製造後、実店舗・インターネット通販・イベント会場などで販売 - Why:

自社の商品・サービスにおける「安さ」「便利さ」「おいしさ」などの魅力のほかに、ポイント付与などの付加価値で競合と差別化し、顧客ニーズを満たすことで利益が生まれる

商品の質やバリエーション、それを売るための戦略やディスプレイなどが勝負を分けます。

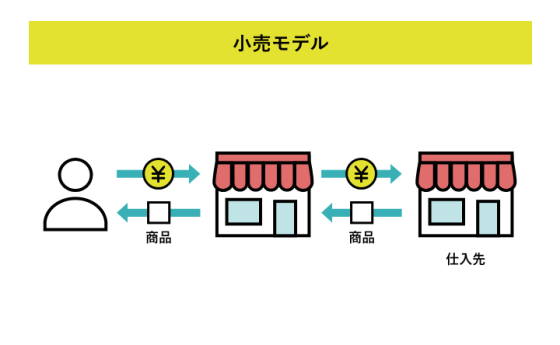

2. 小売モデル

小売モデルは、商品を仕入れて売るビジネスモデルです。

商品自体での差別化は難しいので、バリエーションやディスプレイが勝負を分けます。

小売モデルの例

先述の4つの要素に当てはめると、小売モデルは一例として以下のように表せます。

- Who:

インターネットで話題の人気商品を求める顧客 - What:

他社が開発・製造した人気商品 - How:

他社から人気商品を仕入れたあと、自社の実店舗・インターネット通販・イベント会場などで販売する - Why:

ポイントカード会員などを集め、ストックビジネス化することで、継続的な収益が得られる。また、駅近などの好立地に店舗を構えることで利便性を高め、リピーターを増やす

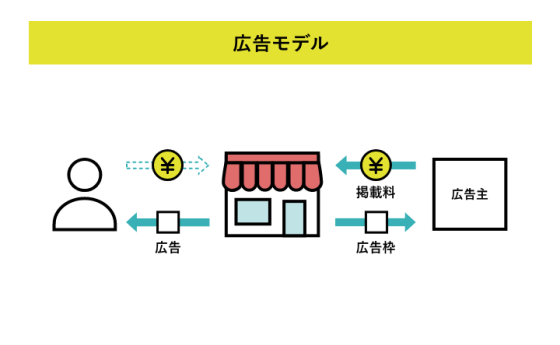

3. 広告モデル

広告モデルは、自社媒体に広告を掲載することで、掲載料をもらうビジネスモデルです。

インターネットの登場で、以前より媒体も広告の種類も急増しました。

広告モデルの例

広告モデルは、テレビCMやインターネット媒体、紙媒体など、どのような媒体を使うかで収益の仕組みは大きく変わってきます。

例えば、インターネットの広告モデルの場合、先述の4つの要素に当てはめると以下のように表せます。

- Who:

顧客を獲得したい旅行会社 - What:

自社サイトでツアー情報や旅行に関する情報を掲載する - How:

広告枠への掲載を募集する - Why:

情報量を充実させて検索順位を上げることで、多くのユーザーが集まる⇒例えば、宿泊予約サイトへのアクセスを促すことで、クリック課金型広告や成果報酬型広告からの利益が得られる

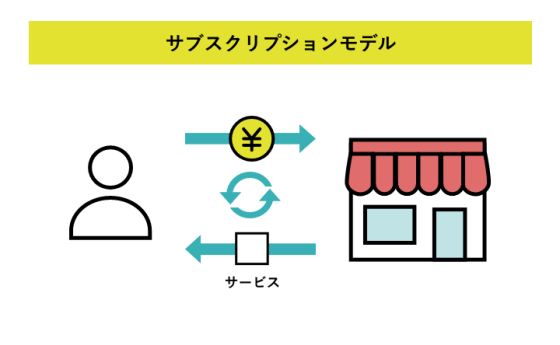

4. サブスクリプションモデル

サブスクリプションモデルは、継続課金型モデルです。

毎月(毎週、毎年なども)一定のサービスを提供する対価として、ユーザーに一定金額課金してもらいます。

「サブスク」と呼ばれ、近年スタートアップ界隈では一般化しています。

サブスクリプションモデルの例

動画配信サービスを一例として先述の4つの要素に当てはめると、サブスクリプションモデルは以下のように表せます。

- Who:

ドラマや映画をたくさん視聴したいが、1作品ずつ購入するのは面倒な顧客 - What:

ドラマ作品・映画作品 - How:

定額でドラマや映画を好きなだけ視聴できるようにする - Why:

毎月や毎年などの定期請求で利益を得るモデル、話題の映画作品やスポーツの試合などの配信をすることで新規ユーザーが集まりやすくなる

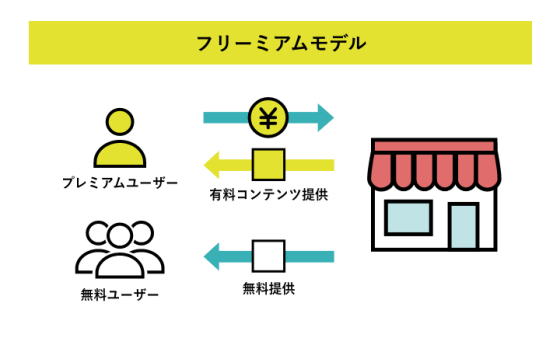

5. フリーミアムモデル

フリーミアムモデルは、一部のサービスを無料で公開し、より多くのサービスを希望するユーザーに、有料コンテンツを販売するビジネスモデルです。

日本でもベストセラーになった『フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略』(クリス・アンダーソン著)によって、一躍有名になりました。

フリーミアムモデルの例

漫画アプリサービスを一例として先述の4つの要素に当てはめると、サブスクリプションモデルは以下のように表せます。

- Who:

スマホアプリの漫画を試し読みしてみて、内容が面白かったら続きを買ってもいい顧客 - What:

漫画の最新話 - How:

試し読みのイメージで最初の数ページを無料提供、それ以上読みたい場合は、アプリ内コインを販売する など - Why:

試し読みによってアプリ漫画への敷居を下げ、「この続きが読みたい」というタイミングで有料化を図る

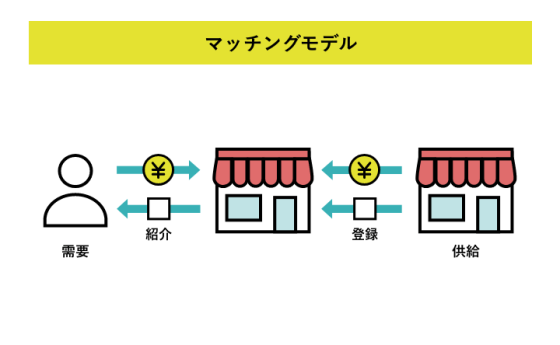

6. マッチングモデル

マッチングモデルは、需要と供給をつなげ、その手数料をもらうビジネスモデルです。

不動産仲介業など古くからある業種から、最新テクノロジーを駆使したIT系まで、さまざまな種類があります。

マッチングモデルの例

不動産仲介業を一例として先述の4つの要素に当てはめると、販売モデルは以下のように表せます。

- Who:

賃貸の物件を探している人 - What:

顧客が求める不動産の斡旋や契約サポート - How:

Webサイト、実店舗、広告の出稿 - Why:

ニーズに合ったマッチングを成功させることで、仲介手数料が得られる、さらに口コミによる利用者の増加

ビジネスモデルの作り方4つのステップ

ここまで、ビジネスモデルを構成する要素や定番パターンについて紹介してきました。

次にビジネスモデルを作るときの進め方について紹介します。

【STEP1】ビジネスモデルの収集

まずはじめのSTEPは、進出する業界の既存のビジネスモデルの成功事例を集めることです。

ビジネスモデルをゼロから作成することは険しい道のりのため、成功を収めているビジネスモデルの事例をまず収集します。

他社の成功事例を多く集めてサンプルとすることで、その後のビジネスモデルの作成に役立てることが可能です。

【STEP2】ビジネスモデルの分析

次のSTEPは、集めたビジネスモデルを分析することです。

STEP1で収集したビジネスモデルが、先に紹介したビジネスモデルの定番パターンのどれに当てはまるのかを分析していきます。

進出する業界でどのビジネスモデルのパターンが多く使われているのかを把握し、なぜそのパターンが使われているのかの理由を探しましょう。

業界内で特定のパターンのビジネスモデルが使われている理由を追究することにより、業界の常識や慣習が見えてきて、業界の特性やスタンダードを把握することにつながります。

【STEP3】ビジネスモデルの作成

STEP3は、STEP2の分析結果をもとにビジネスモデルを作成していくことです。

まず、STEP2で業界内のビジネスモデルのスタンダードが見えたら、業界内であまり使われていないビジネスモデルのパターンを複数ピックアップしてみましょう。

そして、どのモデルが自社の商品やサービスの付加価値を顧客に効果的に届けることができるのかという観点で、ピックアップした中から使用するパターンを選び、いくつかの候補のビジネスモデルを作成します。

この段階ではアイデアの幅を広げるためにも、後述する参入障壁などは一旦考えずに、ビジネスモデルを作成していきましょう。

ビジネスモデルを作成する際、テキストだけではなく図解も交えると、一目で分かりやすくなるのでおすすめです。

その際、世の中で成功しているビジネスモデルを100の図解で紹介した書籍『ビジネスモデル2.0図鑑』(著・近藤 哲朗、KADOKAWA)が参考になります。

また、こちらのビジネスモデル図解ツールキットには、ビジネスモデルを図で表すのによく使うパーツがまとめられているので大変便利です。

■参考記事:新規事業立案のためのフレームワークについては以下記事で解説しています。下記の記事もぜひご参照ください!

【保存版】知っておくと便利!ステージ別、新規事業立案のためのフレームワーク

【STEP4】ビジネスモデルの選定

最後に、作成したビジネスモデルの候補の中から実現可能なビジネスモデルを選定します。

STEP3までで様々なビジネスモデルの候補を作成したら、作成したビジネスモデルは実現性があるのかを考えることが必要です。

資金や技術力・法律の観点などから、考えたビジネスモデルは実現性があるのか、問題がある場合は解決策はあるのかといったことを判断し、作成した候補の中から実践可能なビジネスモデルを選定しましょう。

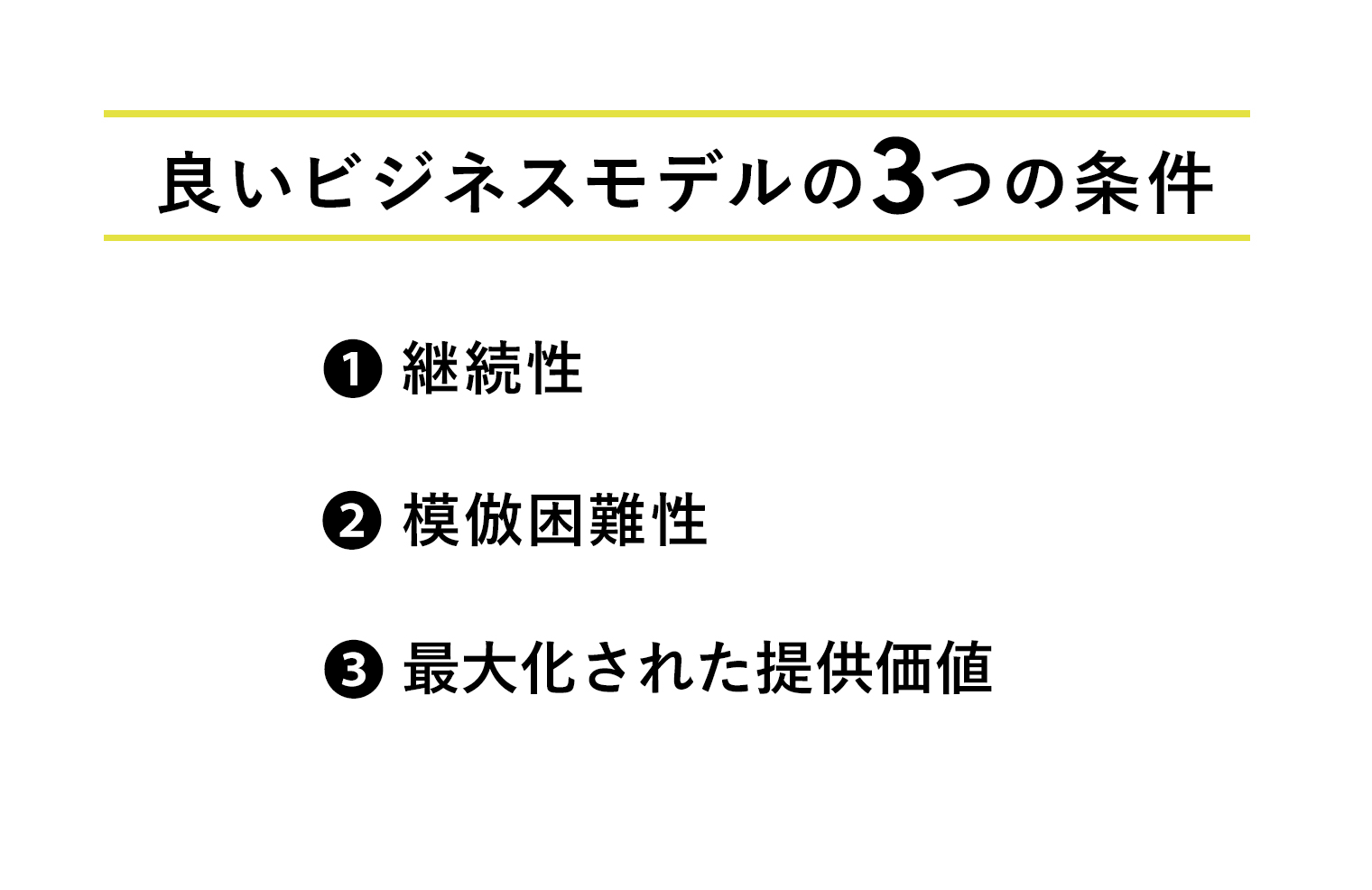

「良いビジネスモデル」3つの条件

ここまでは、一般的なビジネスモデルについて簡単に解説しました。

しかし、みなさんが知りたいのはその先にある、筋の良いビジネスモデルやその構築の仕方だと思います。

まずは、「良いビジネスモデル」とは何か、について考えてみましょう。

本記事の冒頭で、ビジネスモデルは「価値を創造し、提供する設計図」と定義しました。

ならば、良いビジネスモデルとは「有益な価値を創造し、それを求める顧客に提供できる設計図」といえるのではないでしょうか。

そのために必要な条件は以下の3つが考えられます。

1. 継続性

「継続性」とは、儲けの仕組みができていることで、収益を上げるビジネスを展開できることです。

2. 模倣困難性

「模倣困難性」とは、オリジナリティーがあり、その会社だからこそできるビジネスであることです。

3. 最大化された提供価値

「継続性」と「模倣困難性」の2つの条件がそろっているビジネスモデルであれば、会社及び事業の持続可能性が担保されます。

しかし、良いビジネスモデルに一番重要なのは「最大化された提供価値」です。

なぜビジネスモデルは「最大化された提供価値」が重要なのか?

一度ここで、そもそも「提供価値」とは何のことなのか、「最大化される」とはどういうことなのかについて説明します。

「最大化された提供価値」がなぜ重要なのかを知るためには、ビジネスモデルのフレームワークとして有名な「ビジネスモデルキャンバス」を知ることが必要です。

本記事の冒頭で説明したように、ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスモデルを可視化するためのフレームワークです。

そして、ビジネスモデルキャンバスの中央に位置している、最も多くの要素と関係性が深い要素が「提供価値」です。

つまり、「提供価値」はビジネスモデルにおいて重要な要素であり、ビジネスの根幹だと捉えられます。

また、ここで「提供価値=提供する商品・サービスのこと」と捉えてしまうと、正しい理解ができなくなります。商品やサービスはあくまで「価値」のひとつの要素であり、イコールではありません。

そもそも「価値」とは相対的なもの。

「ペットボトルの水は日常では100円でしか売れないが、砂漠にいる人になら1000円で売れる」というたとえがあるように、同じ商品でも、受け取る人や場所や時間、その人の精神状態などによってその価値は変動します。

つまり、相対的なものである価値を最大化させるには、価値が顧客に対して「有益な/便利な/今までにない/素晴らしい体験になる」ように考えることが必要です。

特に、日本のようにある程度「モノ」に困ることの無いほど成熟した社会においては、「新しいモノ」よりも「新しい体験」によって、提供価値を最大化させることが、ビジネスにおいて重要になります。

ビジネスモデルを考えるときも、この提供価値の最大化を意識しないと、そもそもビジネスとして成立しないリスクが高くなるのです。

知っておきたい「ビジネスモデル特許」

「良いビジネスモデル」という観点とは別に、有利にビジネスを進めるための「ビジネスモデル特許」について知っておくとよいでしょう。

ビジネスモデル特許とは、自社のビジネスを実施する上での「技術的な工夫」についての特許です。

ビジネスモデル自体に対して特許を取ることはできませんが、そのビジネスに不可欠なITなどの技術に対しては特許を取得できます。

結果的に、他社が同様のビジネスモデルで事業展開することが困難になるのです。

ビジネスモデルの具体事例3選

ここからは、実際のビジネスモデルを紹介していきます。

作り方の章でも述べたように、成功を収めている事例をサンプルとすることで、ビジネスモデルの作成に役立てることが可能です。

1. YouTube

まずは、YouTubeのビジネスモデルを紹介します。

YouTubeは、先に紹介した定番パターンのうち、広告モデルとフリーミアムモデルに当てはまるビジネスモデルです。

広告モデル

1日に3000万人以上、10億時間利用されていると言われているYouTubeは、主に広告から収入を獲得しています。

複数の広告プランを設定しており、広告の出稿を検討している企業も最適なプランを選択することが可能です。

フリーミアムモデル

YouTubeは基本的に無料で動画を見ることができますが、毎月一定の料金を支払うことで、以下のようなサービスを受けることが可能です。

- 広告表示無し

動画の再生中に流れる広告が表示されなくなるため、途切れることなく動画を楽しむことができる - バックグラウンド再生

他のアプリを使用しているときでも、バックグラウンドで動画を再生し続けることができる - オフライン再生

動画を事前に保存しておくことで、電波が無い/悪い環境でもオフラインで動画を視聴することができる

YouTubeというプラットフォームに適した2つのビジネスモデルを掛け合わせることで、現在も成長し続けています。

2. airCloset

次に、サブスクリプションモデルで成功しているairClosetの事例を紹介します。

airClosetはプロのスタイリストがコーディネートした洋服をお届けしてもらえる洋服のサブスクリプションサービスを提供しており、ユーザーは3つのプランから自身に合ったプランを選択することが可能です。

メインターゲットは、おしゃれを楽しみたいがゆっくり買いものをする時間が取れない、20〜40代の働く女性。

airClosetは、自分で洋服を選ぶと同じようなコーディネートになってしまうということが多いというターゲットの悩みに着目し、無料診断を実施するだけでプロのスタイリストがコーディネートをしてくれた「新しい洋服との出会い」というユーザー体験を提供しました。

その結果、現在も多くの女性から高い支持を獲得しています。

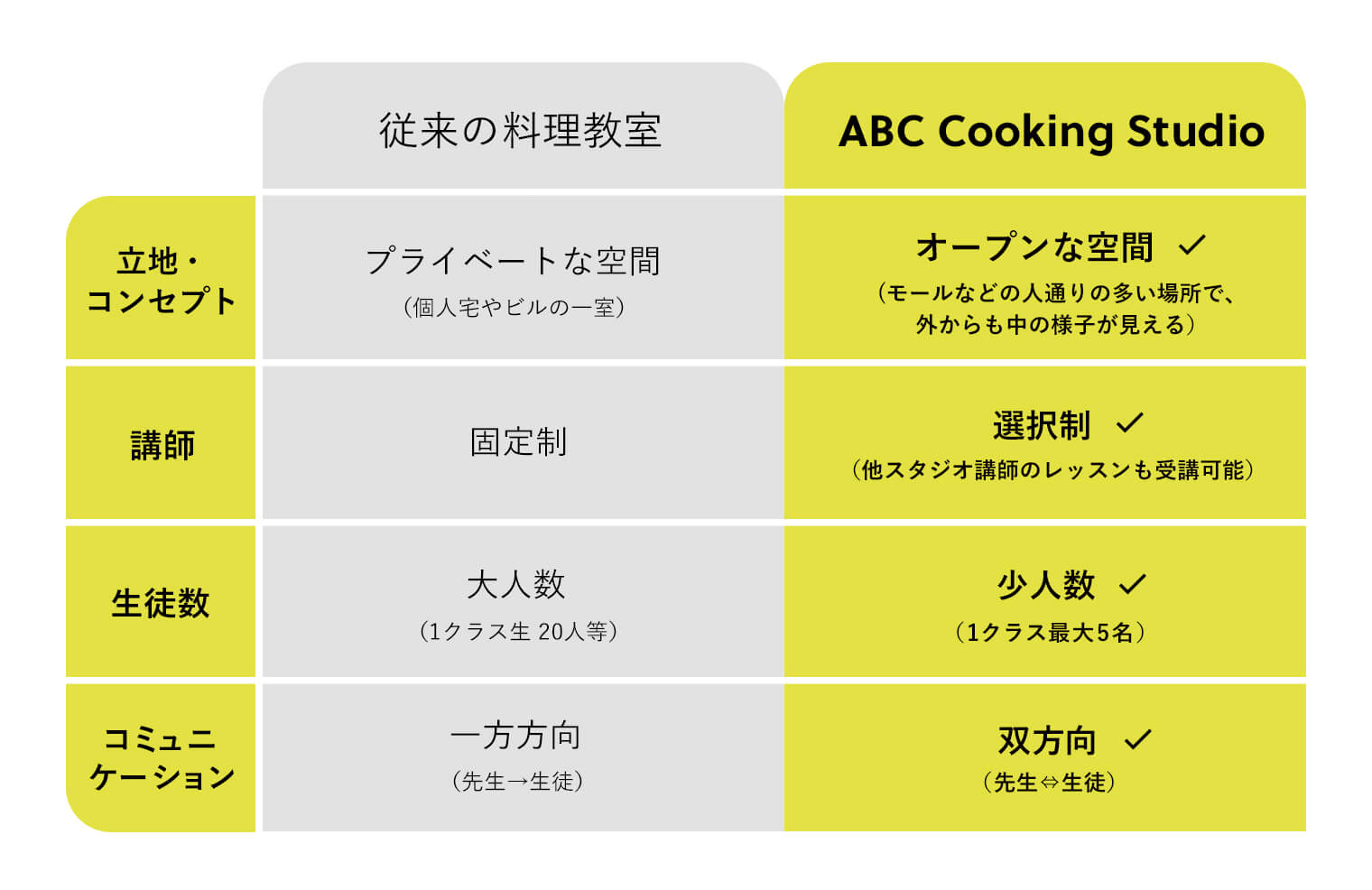

3. ABC Cooking Studio

最後に、UXの設計で多くの顧客を獲得し、今でも人気を集めている「ABC Cooking Studio」の事例を紹介します。

UXとは、ユーザーが、会社や製品・サービスと接触・利用した際に得られる体験・感情の総称です。

■参考記事:UXについて詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご参照ください!

ユーザーエクスペリエンス(UX)とは?〜UIとの違いから具体事例まで〜

■参考URL:

https://www.abc-cooking.co.jp/

従来の料理教室は、「花嫁修業の場」「お金に余裕のあるマダムのための場」といった、どこか「限られた人のためのもの」というイメージで、教室に通う顧客の数も多くありませんでした。

その定説を覆したのがABC Cooking Studioです。

ABC Cooking Studioは、まず以下のようなUXを設計しました。

- オープンな立地、教室空間にすることで敷居が低くなった

- 講師を選択制にしたことで自由度を高めた

- 1クラスあたりの人数を少なくし、講師とのコミュニケーションの双方向性を高めた

分かりやすくいうと、「気軽に通えて、楽しく料理を学べる」というUXを設計したのです。

この今までの料理教室にはなかったUXが、「なんとなく料理がうまくなりたいかも」という潜在的なニーズをうまく刺激しました。

おそらく、商品先行で考えていたら、このビジネスモデルは生まれなかったでしょう。

UXを起点として考えたからこそ、従来の常識にとらわれない新しいビジネスモデルが生まれたのですね。

現在では、「趣味が料理だから」「料理がうまくなりたいから」といった若い女性が多く集まる場となっています。

まとめ:これからのビジネスモデルを考える上で欠かせない“UX”

新しいビジネスモデルを考えるとなると、「何か斬新なアイデアで今までにない商品を生み出さなきゃ!」と頭を抱える人は多いでしょう。

でも、ここまで読んだ方なら、必ずしも「斬新な商品」がなくても良いビジネスモデルが作れることが理解できていると思います。

むしろ、飛び抜けた商品を発案することよりも、さまざまな要素と組み合わせて「顧客の体験」まで設計することが、これからのビジネスモデルには重要なのではないでしょうか。

つまり、“UX”こそがカギになるのです。

モノ(商品・サービス)は、私たちの身の回りにたくさんあります。

これからビジネスモデルを考える場合、商品の力だけで差別化できることはまれであると考えた方が良いでしょう。

だからこそ、私たちは「UX」からビジネスモデルの発案をスタートさせることが重要と考えています。

特定の顧客がいるのであれば、その顧客にどんな体験をしてもらえれば、提供価値を最大化できるのか考えてみましょう。

特定の顧客がいないのであれば、何か課題を抱えている人を探し、それを解決するためには、どんな体験を提供すればいいのかを考えてみましょう。

まずはそう考えることが、ビジネスモデルを生み出す上で必要な作業です。

ここまで、ビジネスモデルについて説明してきました。

UXを起点として考えることで、従来の常識にとらわれない新しいビジネスモデルが生まれた例をご紹介しましたが、いざ新規事業を立ち上げようと思っても、次のような悩みを抱く方は少なくないかもしれません。

- 具体的にどのように進めればいいか分からない

- UXの観点でビジネスを進めた方がいいと聞いたことはあるが、いまいち理由が分からない

下記資料では、新規事業の立ち上げからリリースまでを具体的にどのように進めるべきなのかについて、よくあるご質問を交えながら解説しています。

ぜひUXリサーチを用いた事業推進への理解を深めることにお役立てください。

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

Twitter:@junmaruuuuu

note:junmaru228