デザイン思考とは?5つのプロセスを身近な事例でわかりやすく解説

この記事ではデザイン思考とは何か?について、身近な日本の具体例や図等を用いながら、分かりやすく解説しています。

目次

デザイン思考とは何か?

デザイン思考のデザインとは「設計」すること

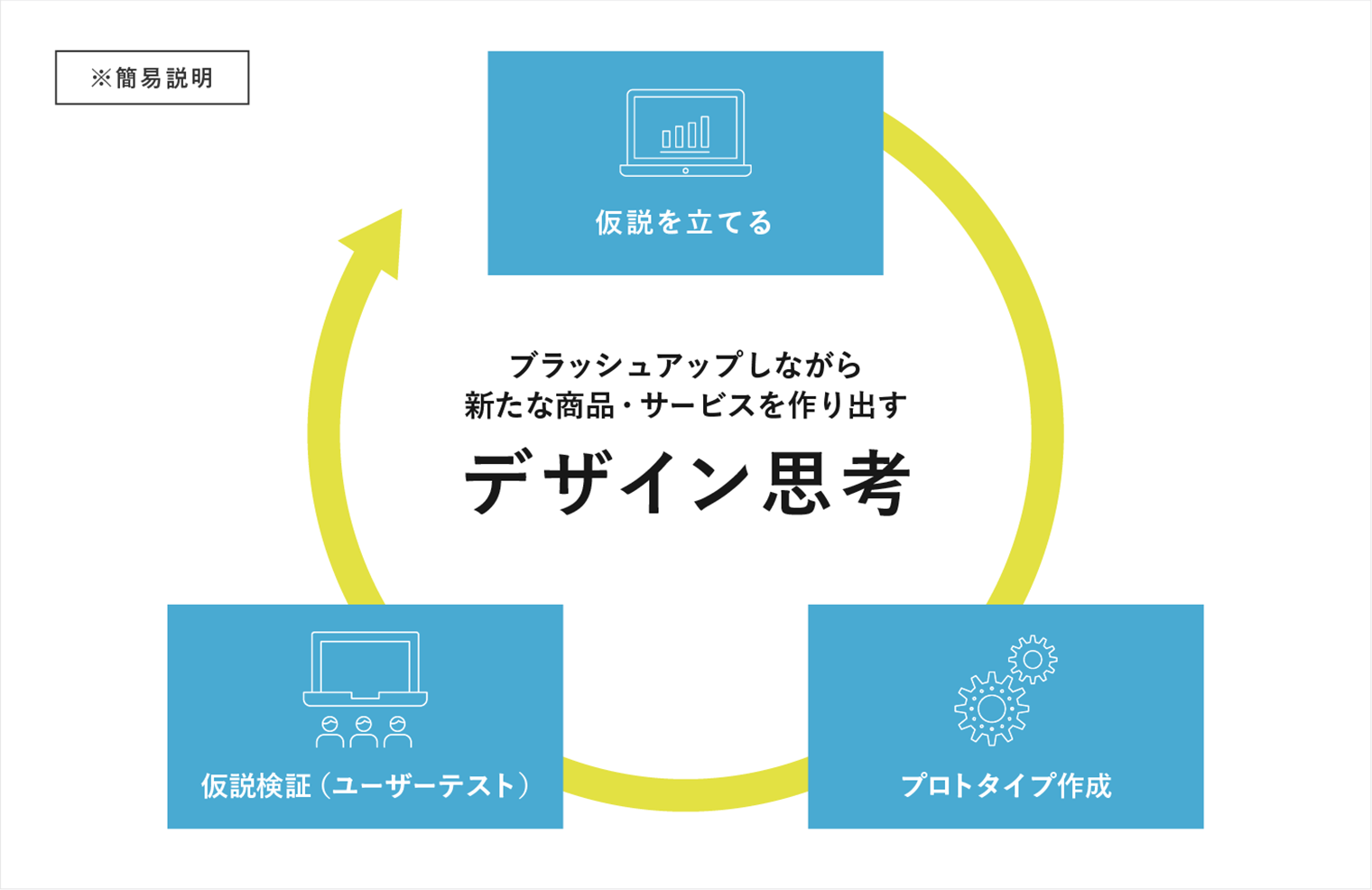

デザイン思考とは、顧客のニーズを理解し、プロトタイピングを用いて行う、創造的なアイデアを生み出すイノベーションのための考え方です。

デザインと聞くと、グラフィックデザインやビジュアルデザインといった、デザイナーが「外観をよくすること」とイメージされる方も多いと思います。

しかし、デザイン思考における「デザイン」とは、“設計”という意味です。

デザイナーはデザインを作成する際に、外観をよくすることだけではなく、誰に向けたデザインなのか?誰のどのような課題を解決するデザインなのか?を”設計”します。

デザイン思考は、デザイナーが何かしらのデザインを作成する際に用いられる思考のプロセスを、問題解決のために活用する思考法です。

デザイン思考が重要な理由

デザイン思考が重要といわれている理由は、「昔と今で人々のニーズが変わったため、従来の方法では人々の求めるサービス・プロダクトを生み出し続けることが難しくなったから」です。

20年ほど前、バブル期までは、ほとんどの人はとにかくたくさんの「モノ・カネ」を得て暮らしを豊かにすることを目的としていました。

人々のニーズはほとんど同じで、いい家、いい車、美味しい食事……など、シンプルなものでした。

新しさのある商品や高性能な商品を出せば、多くの人が価値を感じて購入してくれていたのです。

しかし、経済成長に伴って生理的・物理的な欲求が満たされてくると、ニーズは「多様化」します。

「美味しいご飯を食べたい」ニーズよりも、「他人から承認されたい」「自己実現をしたい」といった、人によって“方向性がさまざま”なニーズが増えました。

さらに、私たちのほとんどがスマートフォンを手にする時代、SNSやアプリによって個人のニーズはそれぞれより狭く、深くカスタマイズされるようになりました。

結果、「広く浅く、より多くの人に受ける商品・サービスを作る」ためのアプローチでは、人々のニーズを満たすためのプロダクトを提供が難しくなります。

そこで、多様化したユーザーニーズに対する、解決策を導き出すための考え方としてデザイン思考が注目されました。

デザイン思考の特徴は、スピード感と量を両立させて、問題解決策を考案できること。

人々のニーズが多様化・複雑化した時代の中で、人々が求めるサービスやプロダクトを開発するためには“走りながら考えられる”「デザイン思考」が最適なのです。

デザイン思考の5つのプロセス

デザイン思考を実践するためのプロセスについて、ハーバード大学のデザイン研究所のハッソ・プラットナー教授は次の5つのプロセスを提唱しています。

1.共感(Empathize)

デザイン思考の「共感(Empathize)」プロセスでは、ユーザーの課題や不満を探索します。

具体的にはユーザーインタビューやユーザーテストでの観察を通して、ユーザーを理解するための情報を集めます。

ここで重要なのはできるだけユーザー視点に立つこと、共感することです。

ユーザー視点に立ち、不満やニーズがどこにあるのか、何が本当の問題なのかを探索しましょう。

■参考記事:ユーザーインタビューに関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!

【保存版】ユーザーインタビューとは?実施する目的やコツ、設計方法までわかりやすく解説

2.定義(Define)

定義(Define)のプロセスでは、共感のプロセスで集めたユーザーの情報をもとに、何が問題なのかを明らかにします。

具体的には、誰の何を解決すべきか?という課題を抽出し、ユーザーは何を求めているかといった仮説をたてます。

3.アイデア出し(Ideate)

アイデア出し(Ideat)では、定義できた解決すべきユーザーの問題を解決するためのアイデアを出します。

ブレーンストーミングなどの手法を用いてチームで話し合い、たくさんのアイデアを出すことが重要です。

4.試作(Prototype)

試作(Prototype)のプロセスでは、前のステップで出たアイデアを、実際にユーザーに試してもらうための試作品(プロトタイプ)を作成します。

デザイン思考におけるプロトタイプとは、できるだけ低コストかつ短期間でつくる試作品を指します。

重要なのは完璧な試作品を作ることではなく、「考えたアイデアが定義した問題を解決できるか」がテストできることです。

5.テスト(Test)

テスト(Test)では、試作(Prototype)のプロセスで作ったプロトタイプを実際のユーザーにテストしてもらいフェードバックをもらいます。

考えたアイデアが、実際に問題を解決に役立つのかを確認します。

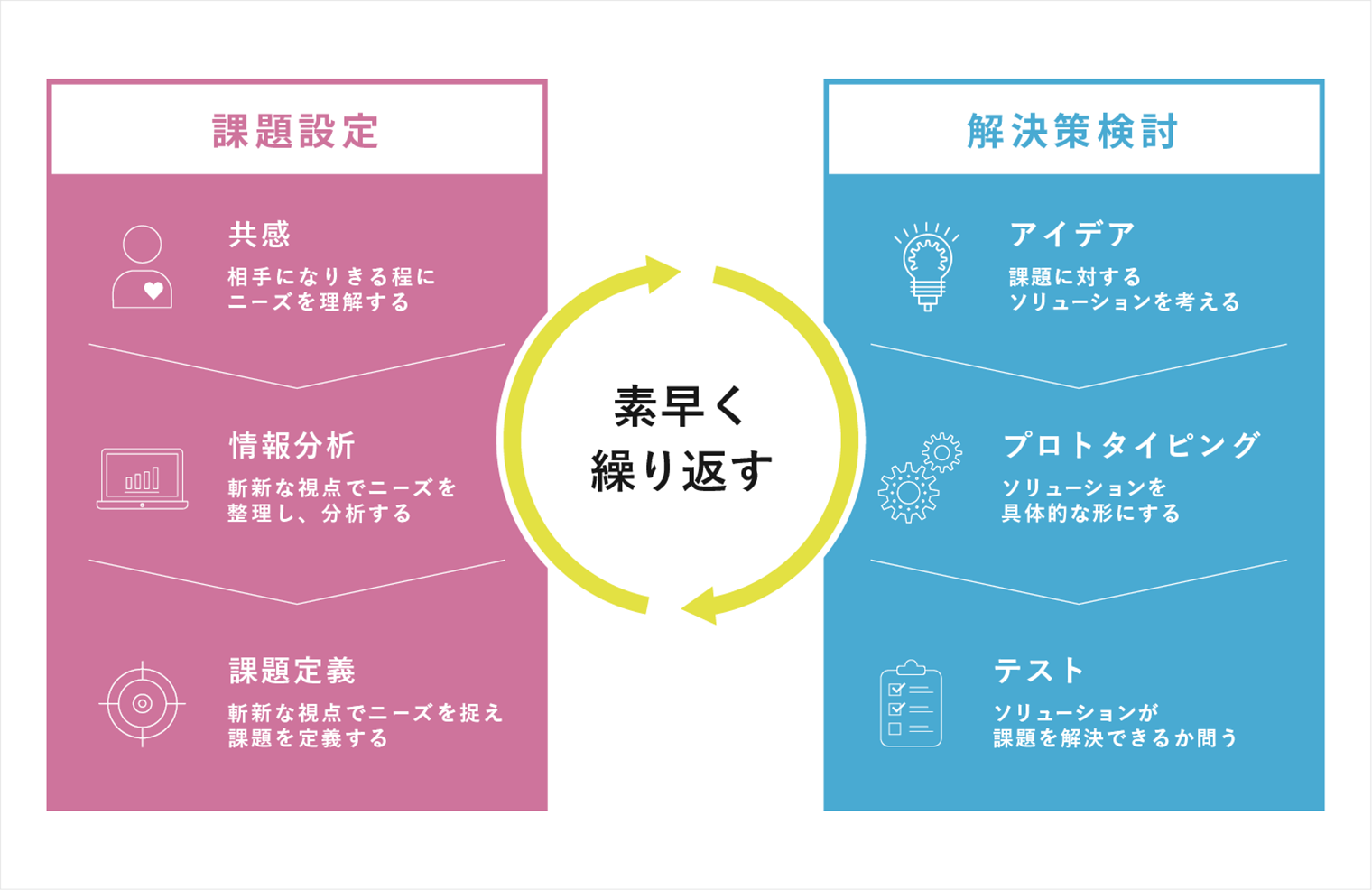

デザイン思考を実践する際に重要なこと

デザイン思考の手順は「戻って、繰り返す」

課題設定から解決策検討まで一通り進めたら「これで終わり」ではありません。

プロトタイプをテストした段階で「完璧にユーザーのニーズを満たした」なんてことはほとんどないからです。

必ず、テストの結果には何かしらの問題が出てくるはずです。

そこで必要なのが、デザイン思考の手順を「戻って、繰り返す」こと。

「アイデア」の段階で採用したソリューションが微妙だったら、戻って再度アイデアを練ろう。

「課題定義」の段階で定めたものが本当のニーズとずれていたから、改めて情報分析をし直そう。

このように、6つの手順を何度も、かつ素早く繰り返すことで徐々に精度を高めていくのがデザイン思考で重要なポイントです。

デザイン思考は一度やってからがスタート

デザイン思考は一度やったら終わりではなく、一度やってからがスタートです。

そのため、デザイン思考を用いる際は以下のマインドを持って臨むことが重要、ということを覚えておきましょう。

- まずはやってみる

- 「やり直し」が当たり前と考える

- ユーザー視点を忘れない

なぜ繰り返し、やり直すことが重要なのでしょうか?

それはデザイン思考が、真のユーザーの課題とその解決策を探求するためのプロセスだからです。

デザイン思考のプロセスは、必ずしも一直線に進むものではありません。

アイデア出しのプロセスでよい解決策が見つからない場合は、共感や課題定義のプロセスに戻ることもあります。

ユーザーが本当に求めるものを生み出すためには、常にユーザーが困っていること、ニーズが常にアイデア創造のスタート地点になります。

アイデアが浮かばない場合は、ニーズの探求が足りないのかもしれません。

デザイン思考では各プロセスを反復しながら、解決すべきユーザーの課題やその解決策を磨きこんでいくことが重要です。

身近事例でわかるデザイン思考のプロセス

ここまで読まれた方は「なんとなく意味はわかったけど、実感としてイメージが湧かない」と思っていることでしょう。

そこで、ここからは具体的に「デザイン思考」を捉えるための事例を紹介します。

ネットを見れば海外の事例はすぐ見つかるのですが、案外日本の事例はあまり公開されていません。

今回は、より身近な例として、ニジボックスの「イベント出展時のチラシ制作」の際に使われたデザイン思考をご紹介します。

ニジボックスはこれまで様々な展示会に出展してきました。

その展示会で、来場者がブースに足を止めて商談できるよう、サービス紹介のチラシを配っていました。

しかし、これがなかなか人々の足を止めることができず、「もっと魅力的なチラシにできないか…?」と考えました。

そこで、まずは「足を止めてくれない来場者」をターゲットとし、デザイン思考でソリューションを考えることにしました。

1.共感「手荷物を増やしたくないからチラシを受け取らない?」

ターゲットを理解するために、実際に展示会に出かけて、来場者をじっくり観察してみました。

すると、同じ来場者でもチラシを受け取る場合と受け取らない場合があることに気づきました!

その差異は何だったのでしょう?

結論は、事前に目星をつけた会社のチラシだけを受け取っている、ということ。

来場者は限られた時間で情報収集しようとしているので、事前に目星をつけた会社のブースにしか興味がないのです。

他の企業のチラシは、受け取ってもただの荷物になるだけ、と考えているようです。

2.定義「効率的に情報収集したいと考えている?」

ターゲットのニーズは、「情報収集はしたいが、手荷物を増やしたくない」こと。

そのニーズの背景にある状況は、

- IT担当者は普段、紙媒体を持たない

- 忙しい業務の合間を縫って来場したので、余計な時間や手間はかけたくない

- 来場後は情報収集し、整理した内容を上長に報告する予定

…といったもの。

このようにターゲットの付帯状況を整理・分析しました。

とにかく、彼らは「効率的に」情報収集・情報整理したいニーズがあることがわかりました。

最初の段階では「もっと魅力的なチラシがいいのでは…?」と考えていましたが、共感・情報分析のプロセスを経て、「展示会の来場者が受け取りやすい販促物はチラシである必要はないのではないか?」という視点に変わりました。

チラシにとらわれず、「受け取りやすい販促物」の形を考えることが、真の課題という仮説を立てたのです。

3.アイデア出し「受け取りやすい販促物ってなんだろう?」

荷物にならず、慌ただしく展示会を周っている人でも気軽に受け取りやすいものとは?

と考えた結果、「ポケットにしまえるような、もっと小さな販促物」はどうだろう?

というアイデアを思いつきました。

そこで、チケット型のチラシを作ってみることにしました。

スペースに限りはありますが、載せきれなかった情報はQRコードでWEBに誘導することに。

4.試作「細かいデザインは置いといて、とりあえず作ってみた」

試作段階なので、チケットチラシのデザインなどにはこだわらず、まずは紙とペン、ハサミを用意して作ってみました。

5.テスト「まずは200部印刷して配ってみた」

いつもはチラシを1000部刷りますが、今回はあくまで「テスト」なので、プロトタイプを200部印刷。

展示会で実際に配ってみたところ、200部全て配り切り、半数ほどはブースに足を止めてくれました。

一定の効果は実感できたものの、チケットを渡そうとした全ての人が受け取ってくれたわけではないし、受け取っても足を止めない人も当然いました。

今後は、サービスのキャッチフレーズを2パターン用意してA/Bテストするなど、

来場者が足を止めてくれるデザインに改良することで、再度<共感>に戻ってソリューションの精度を高めていく予定です。

デザイン思考はイノベーションを起こす近道

「デザイン思考」という言葉を聞くと、人によっては馴染みのない難しい概念のように感じられるかもしれません。

でも、今回のチラシの事例のように、実はすぐに実践できる、どんな小さな業務でも活用できる考え方なのです。

現代のビジネスでは、とにかく「アクションする」ことが重要だと言われています。

机の上であれこれ考えていいアイデアが出たところで、それを行動に移さなければ何の結果にもつながりません。

デザイン思考は「すぐにアクションできる」フローになっているという意味で、現代ビジネスと相性の良い手法であるともいえます。

普段の業務はもちろん、社内の掃除当番の運用、チームMTGのやり方など、まずはあなたの会社の身近なところからはじめてみましょう!

このデザイン思考を日々使うことが、イノベーティブな新しいプロダクトを生み出すことにつながるのです!

■参考書籍:

インプレス、ジャスパー・ウ 著、見崎大吾 監修 (2019) 『実践 スタンフォード式デザイン思考 世界一クリエイティブな問題解決』

■関連記事:デザイン思考をマーケットインの観点から、ビジネスに活かす方法については、詳しくは下記記事をご参照ください。

新規事業や事業改善で必須のプロセス「デザイン思考」でイノベーションを!

まとめ

どんな手法やフレームワークでも、ただそれを知っているだけではビジネスの結果には結びつきません。

結果として実らせるためには、実際に実践する中で経験を積み、手法を自分のものにしてゆく必要があります。

ニジボックスは新規事業立ち上げ支援で得たノウハウを活用し、リリース後の事業成功までを見据えた、デザイン思考に基づいたご支援を行なった事例がございます。

デザイン思考を活用した新規事業開発にご興味のある方はぜひ下記ページをご参照ください!

プレミアグループ株式会社様「デザイン思考に基づいたMVP(Minimum Viable Product)検証」

下記にて、ニジボックスのユーザー視点を重視したUXデザインプロセスやUXリサーチのご支援事例の一部を紹介しています。

ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください!

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動

コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。

Twitter:@junmaruuuuu

note:junmaru228